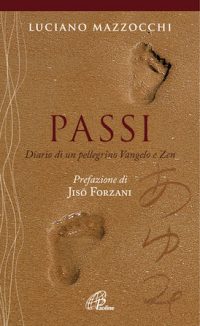

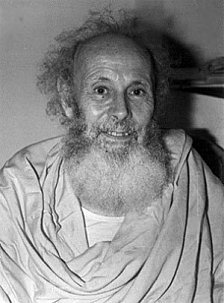

HENRI LE SAUX – SWAMI ABHISHIKTANANDA

“Ho scoperto il Graal, lo dico e lo scrivo per coloro che possono capire questa immagine.

La ricerca del Graal non è altro che la ricerca del Sè’. E’ l’unica vera ricerca adombrata in tutti i miti e in tutti i simboli. Si continua a cercare in ogni luogo, ma il Graal è qui, vicinissimo, basta aprire gli occhi. Sono ritornato in vita non per me ma per gli altri….per annunciare la scoperta del Graal, per dire a tutti: scoprite il Graal. Non c’è che il Risveglio. Ogni altra nozione, i miti, i concetti, sono solo l’espressione di questa verità“.

Henri-le-Saux

Così scrive Henri Le Saux nel suo diario, l’11 Settembre 1973, ricordando la luce che l’aveva folgorato al momento dell’infarto, che l’aveva colpito mentre rincorreva un autobus, a Luglio, e qualche mese prima della “liberazione finale” del 7 Dicembre.

Henri Le Saux era nato a Saint-Briac, in Bretagna, il 30 Agosto 1910.

La sua famiglia aveva lontane origini nel Galles, da cui si era trasferita in Bretagna nel XII secolo.

Il nome “Le Saux” in Bretone significa “i Sassoni”, termine generico che indicava coloro che erano arrivati dalle isole Britanniche.

Brillante studente al seminario di Rennes, gli era stato proposto di proseguire gli studi teologici a Roma ma aveva preferito la via monastica.

Novizio a 19 anni nell’Abbazia si Sant’Anne di Kergonan, viene accolto definitivamente nella comunità nel 1931, e nel 1935 viene ordinato sacerdote . Nel 1939 viene reclutato nell’esercito, e l’anno dopo viene fatto prigioniero con tutto il suo reggimento. Riesce a fuggire, e si nasconde con altri monaci in un’antica Certosa, e poi in un castello.

Dopo la guerra ritorna con alcuni confratelli e lavora al ripristino dell’antica abbazia, che era stata requisita. Il 26 Luglio 1948 lascia la Francia per l’India. Henri Le Saux, ben presto attratto dalla spiritualità dell’India, che aveva iniziato a studiare, era stato colpito da un articolo sull’esperienza di padre Jules Monchanin, che da alcuni anni si era trasferito nel sud dell’India.

Monchanin voleva vivere “una vita consacrata alla conoscenza e al servizio dell’India, con l’unica intenzione di incarnare il Cristianesimo nei modi di vita, di preghiera, di contemplazione che appartengono alla civiltà dell’India”.

Le Saux scrive a Monchanin e in una lettera dell’Agosto 1947 descrive la vocazione che è venuta maturando in lui da oltre 13 anni e il suo progetto, fondato su un’interpretazione molto aperta della Regola Benedettina.

Il 17 Agosto 1948 raggiunge il padre Monchanin a Kulittalai.

Nel 1949 visita per la prima volta l’ashram di Ramana Maharshi e la collina sacra di Arunachala.

Il 21 Marzo 1951, festa di San Benedetto, viene inaugurato l’ashram di Shantivanam, ed Henri Le Saux assume il nome di “Abhishikteshvarananda”(“Colui la cui gioia è l’Unto del Signore”), abbreviato in Abhishiktananda.

I due eremiti indossano l’abito dei monaci Indù, e vivono in capanne di bambù col tetto di foglie di palma. Le capanne sono vuote, unica “comodità “ il pavimento di mattoni che serve da letto, sedia e tavolo. (Ma il padre Monchanin considerava le capanne “troppo grandi e quasi lussuose”). Una delle capanne aveva una veranda dove celebravano la messa, e una semplice struttura di legno fungeva da “biblioteca”.

Questa prima fase è “evangelica”, ovvero il progetto di Le Saux e Monchanin è una “inculturazione” della vita contemplativa Cristiana nella tradizione spirituale del’India, assumendone le forme. Un progetto che era stato profeticamente preceduto dall’esperienza del Gesuita Roberto de Nobili, che nel 1606 era andato a vivere a Madurai, nell’India del sud, dove aveva imparato il sanscrito e aveva studiato i Veda e l’Advaita Vedanta, causando non poche incomprensioni sia nell’ambito Cristiano che in quello Indù.

La costruzione dell’ashram Benedettino di Shantivanam viene completata nel Febbraio del 1952.

A quel tempo il Cattolicesimo non era aperto alle intuizioni di altre religioni, il cosiddetto “dialogo interreligioso” era solo una vaga possibilità, generalmente non bene accetta.

Nella Chiesa Indiana, missionaria, non era certo diffusa l’idea di adattare la liturgia alla cultura e alle tradizioni locali. E che persone radicate nella fede occidentale potessero cercare l’esperienza della fede di un’altra religione era inconcepibile.

Una lettera inviata a un quotidiano da un Brahmino esprime i dubbi locali riguardo a questo esperimento, che veniva visto, e non a torto, come una forma più sottile e più pericolosa di “colonialismo” spirituale, inteso a svuotare le forme tradizionali dell’India, scollegandole dalla loro visione integrale.

E i “fuori casta”, che spesso trovavano rifugio nel Cristianesimo, erano confusi dall’assunzione del sanscrito, lingua riservata alle caste elevate, come lingua liturgica.

Alla fine del Marzo 1952, Le Saux, che già si sente soffocare nell’ashram, ritorna alla collina sacra di Arunachala, dove era già stato nel 1949 e dove era stato profondamente colpito dalla presenza silenziosa di Ramana Maharshi, incarnazione vivente della tradizione Advaita , la non –dualità che è sempre stata il culmine di quasi ogni forma di spiritualità Indiana.

Ramana era stato “chiamato” dalla collina in gioventù, e dopo un’esperienza in cui aveva “vissuto” la propria morte, era sprofondato nel silenzio, vivendo prima nel tempio e poi nelle caverne di Arunachala. Dapprima sconosciuto, l’irradiazione della sua semplice “presenza” aveva attirato ricercatori da tutta l’India e da ogni parte del mondo, e i suoi parenti gli avevano letteralmente costruito attorno un ashram, a cui era del tutto indifferente.

Abhishiktananda tramite l’incontro con Ramana, e i lunghi soggiorni nelle caverne della collina sacra, incontra il cuore intimo e segreto dell’India, che sino ad allora aveva solo incontrato e studiato dall’esterno.

“L’Advaita ci ricorda incessantemente che Dio non può essere mai contenuto nei nostri concetti. Ci libera dall’idolatria dell’intelletto, ed elimina la dipendenza soddisfatta, caratteristicamente borghese, da istituzioni e riti, che, per quanto indispensabili e sacralmente efficaci, sono tuttavia solo segni. E’ un attacco inesorabile al nostro congenito egocentrismo, che ci fa giudicare tutto dal nostro punto di vista. Proiettiamo Dio fuori di noi, e lo immaginiamo a nostra immagine.

Advaita significa: né solo Dio, né solo la creatura, né Dio più la creazione, ma un’ineffabile non-dualità che trascende contemporaneamente ogni separazione e ogni confusione”

(Hindu-Christian Meeting Point : Within the Cave of the Heart,1983)

Il monaco Benedettino viene folgorato dall’esperienza del “Roveto Ardente” (Arunachala, che appare come una collina, racconta il mito, era, ed è, per chi ha occhi per vedere, la colonna di fuoco senza inizio e senza fine della Presenza).

L’intensità e l’evidenza di questo incontro con la Realtà mettono in discussione tutta la sua educazione Cattolica, creando una scissione angosciosa.

“Ho gustato troppo l’Advaita per potere recuperare la pace “Gregoriana” del monaco Cristiano. E molto tempo fa ho gustato troppo questa pace “Gregoriana” per non essere angosciato nel mio Advaita”

(Diario, 27 Novembre 1973 )

“Vivo in parte nella Chiesa istituzionale e in parte con coloro che non hanno nulla, in parte con i Cristiani e in parte con gli Indù. Una situazione molto scomoda!…Ma il mondo, a ogni livello, ha bisogno di ponti. Se per essere Indù tra gli Indù fossi divenuto completamente un sannyasi, non avrei potuto comunicare né il messaggio Indù ai Cristiani, né il messaggio Cristiano agli Indù… il pericolo di questa vita come “ponte” è che si può finire con il non appartenere né agli uni né agli altri, mentre, per quanto sia lacerante, il mio dovere è di appartenere completamente a entrambi.

Questo è possibile solo nel mistero di Dio”

(Lettera a Anne-Marie Stokes, Febbraio 1967 )

Abhishiktananda trascorre il resto della sua vita in India, non torna mai più in Occidente.

E cerca di trovare una soluzione al suo “koan”, all’apparentemente insolubile contraddizione tra fede Cristiana e l’esperienza Advaita. Alterna periodi di viaggi e continui spostamenti a periodi di ritiro solitario. Scrive molto: descrizioni di esperienze personali ( come “Guru and Disciple” e “The Mountain of the Lord”) e testi più teorici. Scrive anche un diario, che rivela tutte le sue lotte, le sue ansie, e le sue illuminazioni e intuizioni. Viene invitato a parlare a conferenze, dirige ritiri e tiene un’intensa corrispondenza con altri monaci e monache, e con le sorelle.

All’inizio degli anni ’60 partecipa attivamente agli incontri interreligiosi organizzati dal Dott. Jacques-Albert Cuttat, ambasciatore Svizzero in India.

Nel 1968 Abhishiktananda realizza un antico sogno e si trasferisce a Gyansu, vicino a Uttarkashi, nelle montagne Himalayane, sul cammino dei pellegrini alle sorgenti del Gange.

La sua “dimora” era una delle dieci capanne costruite per i sadhu, vicino alla sponda del fiume sacro. L’amico Murray Rogers, sacerdote Anglicano fondatore dell’ashram di Jyotiniketan, dopo aver trascorso alcuni giorni con lui, descrive così la sua esperienza:

“Era una capanna di una stanza, costruita con le rocce rotolate dai pendii vicini, ricoperte da un intonaco di fango. Una scaletta pericolante conduceva all’ “attico”, che fungeva da cappella e da ripostiglio. Dietro alla capanna, la “cucina”, coperta da una tettoia. La facciata era protetta da un piccolo portico, che serviva anche ad accogliere i rari ospiti.

Il portico si apriva sul Gange che fluiva rombando a pochi metri di distanza.

Regnava un apparente disordine: libri, carte, pentole, una lanterna, un cacciavite, un martello, un sacchetto di lenticchie…”.

Murray continua ricordando che le molte fessure dei muri erano tappate da pacchi di vecchie copie dell’Informazione Cattolica Internazionale, di cui Le Saux era fedele lettore.

L’eremo tuttavia non diventa una dimora stabile. Abhishiktananda continua a viaggiare.

Anche se amava trascorrere lunghi periodi in solitudine, aveva anche un bisogno tutto umano di compagnia.

Murray Rogers ricorda:

“Aveva bisogno di affetto umano, di amore, di un luogo dove potesse essere liberamente se stesso in compagnia di amici, senza dovere difendersi, perché sapeva di essere accettato per quello che era. Dopo aver lasciato la famiglia, e la compagnia di madre e sorelle, non aveva avuto molto a che fare con le donne.

All’ashram di Jyotiniketan aveva trovato due donne ( Mary, la moglie di Murray, e Heather, la loro fedele compagna di viaggio) che in un contesto famigliare lo amavano e si prendevano cura di lui. Ogni anno poteva così tornare di tanto in tanto “a casa”, e trovare quel calore di cui tutti abbiamo bisogno per divenire veri esseri umani”.

Nell’eremo, nel Novembre 1969, Abhishiktananda scrive:

“L’ordine religioso è ancora una necessità pratica in questo momento dell’evoluzione della coscienza umana. L’età post-religiosa è iniziata con la Brihad Aranyaka Upanishad.

Cio’ che bisogna ora edificare è il Cristianesimo dell’età post-religiosa.

Bisogna andare oltre tutto il Cristianesimo degli ultimi venti secoli… Il popolo Cristiano non è pronto. Né il popolo non Cristiano. L’egoismo è universale.

L’uomo deve scoprire il suo vero Sé. Anche l’India ha capito così poco. Chi rivelerà all’uomo il mistero del Sè?

Bisogna preparare la Chiesa non mitica partendo dalla Chiesa –mito”.

Il 16 Aprile 1970:

“Il Gange scorre. Non ha nessuna intenzione di irrigare e fecondare. Semplicemente scorre…tutti i miei problemi attuali, la mia crisi nervosa, derivano dal fatto che continuo a pensare. Bisogna smettere di pensare, smettere di volere agire, e lasciare fluire il Gange”

Nel Dicembre 1971 un’altra annotazione del diario rivela quanto Abhishiktananda abbia sorpassato la dimensione monastica Benedettina, i sogni di “inculturazione” nella tradizione Indù, e anche la sua “romantica” identificazione nell’ideale del sannyasi.

Le sovrastrutture religiose crollano e si intravede ciò che resta, ciò che solo è reale, la profondità, che è abissale, infinita come il cielo.

“E’ necessario ritrovare la sorgente, e gli esseri umani debbono affrontare la profondità che è in loro.

Debbono essere aiutati a scoprire “chi sono”, nella profondità che trascende ogni forma e qualsiasi analisi, anche esistenziale. Essere al di là di tutto, senza più leggi, senza più obblighi, senza più nodi.

Pura spontaneità. Puro Spirito. Ma questa libertà non deve divenire un altro nodo.

Le vesti sono una costrizione, un’alienazione, ma ciò vale anche per la nudità.

La spontaneità è oltre le forme e perciò non può neppure identificarsi nel rifiuto delle forme”.

“36° anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Un ministero che trascende la manifestazione ecclesiastica. Un ministero al servizio del Mistero, che rivela il Mistero.

Rivelazione agli uomini del loro mistero personale e del Mistero Totale, che è stato chiamato Dio.

Il monaco scompare nel Mistero. Il sacerdote rivela il Mistero.

Sacerdozio al livello del rito, e sacerdozio dello Spirito.

Ramana, ogni vero maestro, è sacerdote “in spiritu et veritate”. Il dialogo può essere solo superficiale.

Ogni “dharma” si fonda su una fede specifica. Ciascuno giudica gli altri a partire dalla propria fede particolare. Ma al livello dello Spirito ogni “dharma” esplode. Non si può parlarne, perché lo Spirito è un’esperienza, e non un tema di discussione. E se si osa parlarne, lo si reduce a un tema di discussione, e chi ascolta confonde le parole e i concetti con l’esperienza”

Nell’ottobre del 1971 Abhishiktananda incontra per la prima volta, a Delhi, Marc Chaduc, un seminarista con il quale era da tempo in corrispondenza, e che diviene ben presto il suo discepolo. Aiuta anche una reliosa Carmelitana, sorella Thérèse, che si era trasferita da Lisieux al Carmelo di Pondicherry, nell’India del sud, e che poi aveva ottenuto il permesso di vivere come eremita nell’Himalaya.

Nel 1972, stimolato da Marc, rielabora le sue idee sul sannyasa, l’Advaita, l’Induismo e il Cristianesimo. Nel Giugno 1973 Marc viene iniziato al sannyasa da Henri Le Saux, che rappresenta la tradizione Cristiana, e dagli swami Chidananda e Krishnananda, che rappresentano la tradizione dell’India, e poi parte, come è d’uso, per un periodo itinerante, vivendo solo d’elemosina. Dopo la morte di Le Saux, Marc scomparirà senza lasciar tracce.

“Tradizione” significa “trasmissione”. In Oriente la tradizione è la trasmissione personale di un’esperienza formale, trasformante, e oltre le forme, da un “anziano” a un “discepolo”.

Abhishiktananda, che aveva trovato in Gnanananda, il sant’uomo di Tirukoyilur, il suo “guru” (usando questo termine,così abusato e incompreso, nell’accezione tradizionale) diventa a sua volta “anziano”. E scrive a Marc: “Nello scoprirti come mio ‘figlio’, ho trovato me stesso”.

L’incontro con lo Spirito non può rimanere isolato e sterile, è sempre “generativo” e “rigenerativo”.

Dopo alcune intense esperienze, il 14 Luglio un infarto lo abbatte sul selciato, dove rimane, inconscio. Nessuno l’aiuta, lo credono un drogato. Una signora francese che risiedeva all’ashram di Shivananda lo riconosce e lo soccorre.

Nei mesi successive scrivera’ a Murray Rogers:

“Mentre giacevo a terra si è aperta una porta in cielo, una dimensione che non era né “vita” né “morte”, ma semplicemente “essere”, un risveglio oltre ogni mito e simbolo”.

Viene successivamente trasferito presso le Francescane di Indore per un periodo di convalescenza. Negli ultimi mesi tutti coloro che l’hanno visitato confermano la sua radiosità e trasparenza.

Odette Baumer-Despeigne, con cui aveva avuto un lungo rapporto epistolare, e che lo andò a visitare un paio di mesi prima della morte, scrive:

“Il suo intero essere era una totale trasparenza al mistero interiore. Gioia e pace irradiavano dal suo sguardo penetrante che imponeva il silenzio, un sorprendente silenzio”.

Dopo aver mormorato qualche frase sconnessa sul carro d’Elia, che stava per arrivare, (Abhishiktananda viaggiava sempre con una piccola icona del carro di fuoco d’Elia), la sera del 7 dicembre 1973 muore in pace.

A cento anni dalla nascita, e a 37 anni dalla morte, qual è l’eredità della vita profetica di Henri Le Saux- Swami Abhishiktananda?

La sua è stata soprattutto un’esperienza personale, irripetibile, che non può essere imitata o istituzionalizzata. Un’esperienza di crescita dalla sua ristretta formazione Cattolica (che però gli ha offerto le salde radici senza le quali non sarebbe stata possibile) e di progressiva apertura.

Va ricordato che Henri Le Saux, quando viveva già da tempo in India e stava cercando di inserirsi nella sua tradizione, era ancora molto limitato nei confronti di altre forme di Cristianesimo. Quando arrivò all’ashram di Murray Rogers, sacerdote Anglicano sposato e con famiglia, rifiutò per alcuni mesi di entrare in casa. Ma poi nacque la grande amicizia e spesso concelebrarono insieme la messa secondo il rito Indiano da lui elaborato.

E rimase sconvolto dalla scoperta della profondità e della carità cristiana di un architetto Quacchero. Per il suo ancora ben vivo Cattolicesimo Bretone all’inizio Protestanti e Quaccheri erano eretici e i Francescani un movimento secondario non paragonabile al “più antico ordine”, cioè quello Benedettino.

In India Le Saux si apre, esce dai confini. Va oltre ogni “nome e forma”, e incontra la Presenza, fuoco che divora. In quella fiamma riconosce l’essenza ignea dello Spirito Santo, che è il segreto e l’eredità del Cristo Risorto, divenuto fuoco e luce.

Le Saux non è stato l’unico a sentire il richiamo dell’India, che particolarmente in un certo periodo è stata la “nuova Tebaide” di molti religiosi e religiose Cristiani, che sono andati a vivervi come eremiti, per abbeverarsi alla “Sorgente”.

Il pellegrinaggio alle sorgenti del Gange è divenuto la metafora del pellegrinaggio di molti occidentali alla sorgente dell’Essere.

Ma oggi l’India dei tempi di Le Saux è profondamente cambiata.

Il sogno Gandhiano di una civiltà Indiana ritornata alle sue radici di villaggio dopo la liberazione, è naufragato. L’India moderna, come tante altre ex-colonie, si sta auto-sradicando e secolarizzando, vinta dal sottile ma non meno letale neo-colonialismo dell’economia globale e della tecnologia (che, come ricorda Raimon Panikkar, non è affatto “neutrale”).

Attorno alla collina di Arunachala è apparso un vero e proprio “circo” di innumerevoli ashram di sedicenti epigoni di Ramana, alcuni dei quali occidentali, e molte delle grotte sono divenute casse di risonanza per il frastuono di motori e musichette del villaggio.

L’ideale del sannyasi acosmico che aveva infiammato Le Saux è un ideale di una spiritualità “maschile”. E non a caso la figura di Maria e della maternità sofianica femminile sono quasi assenti dal suo diario e dai suoi scritti. Mentre oggi, più che mai, è necessario ritrovare una visione “cosmica” in cui predominino le qualità “femminili” della cura, della protezione, della gestazione terrena del Divino .

Se l’attaccamento alle forme materiali imprigiona, anche l’attrazione per ciò che è oltre ogni “nome e forma” è un attaccamento. Le “trasfigurazioni” sono momenti di grazia e di gloria, ma non si possono costruire capanne sulla cima del Tabor (o di Arunachala).

Bisogna ridiscendere a valle. Ascesa (ascesi) e discesa riuniscono “terra” e “cielo”, tessono il ponte tra finito e infinito, tra forma e vuoto.

Ogni forma, ogni cultura, ogni universo vengono inceneriti nel fuoco della Presenza ( “Dio è un fuoco che divora” ). Ma dalle ceneri, che sono semi, nascono altre forme, altri universi esteriori e interiori. La creazione è continua. Le forme non sono un ostacolo, se sono trasparenti alla luce increata. L’oscurità è prodotto dell’opacità.

I “puri di cuore vedono Dio”, già qui, ora. Lo riconoscono come lo Straniero che si nasconde sotto ogni forma, che attraversa ogni nome, rimanendo innominabile.

L’esperienza di Henri le Saux non sarebbe stata possibile senza la sua formazione Benedettina e senza la tensione – fondamentale perché scocchi la scintilla che accende la fiamma- tra le radici Cristiane e la folgorazione dell’ Advaita in India.

In un certo senso è il “frutto” della sua vita monastica.

Come ha detto un altro profeta di questo secolo, Thomas Merton, lo scopo del monachesimo non è la sopravvivenza ma la libertà. Non la sopravvivenza di riti, di forme culturali, di dogmi, di istituzioni, di regole o di ordini religiosi considerati come assoluti, ma la libertà, soprattutto la libertà da se stessi, da qualsiasi identificazione “idolatra”, individuale o collettiva.

Una libertà che non nega tutta la necessaria e indispensabile struttura della tradizione, ma che ne è il compimento, anche se per coloro che sono bloccati al livello formale e della “Legge” può sembrare un tradimento o un’eresia.

E questa dimensione “monastica” non è tanto “religiosa” quanto “antropologica”, è la vocazione a essere veramente umani, in profondità, a essere “Uno” con se stessi, con gli altri esseri umani, con la natura, con Dio. Ma per essere “tutto” bisogna essere “nulla”.

Gli scritti di Le Saux hanno suscitato molti dibattiti, altri libri, gruppi di “devoti”, una società internazionale dedicata al suo nome.

Era inevitabile, ma l’esperienza resta irripetibile, inafferrabile, a sua volta solo un segno, che indica una direzione. Ognuno poi deve scoprire da sé quale sia il proprio cammino, assumendone la responsabilità (e l’insicurezza, se è un cammino che esula dai sentieri conosciuti).

Murray Rogers – più volte citato perché era soprattutto un amico e conosceva bene l’aspetto umano di Le Saux – ha detto:

“La sua esperienza va accolta nel cuore, abbandonando ogni attaccamento ai dettagli esteriori, in particolare alla sua profonda connessione con la spiritualità dell’India, perché l’esperienza delle Upanishad non ha nulla a che fare con qualsiasi religione, e non è confinata a nessuna cultura e a nessuna filosofia. E’ a un livello completamente differente. E’ il risveglio finale dello spirito umano. Con la lealtà che debbo a un amico e a una guida da cui ho ricevuto tanti doni umani e spirituali, vorrei esortare tutti a “lasciarlo andare” in libertà. Evitiamo ogni eccessiva lode o riverenza, e ogni tendenza a considerare il suo cammino e i suoi insegnamenti come un’esperienza esotica e esoterica, riservata a un’elite spirituale.

Abhishiktananda era infinitamente più grande, un essere umano che abbiamo avuto il previlegio di conoscere, e che ha osato rispondere con la sua vita e con la sua morte alla più importante domanda: Chi sono? “

(Incontro del 7 dicembre 1985, a Jeevan Dhara Ashram, nell’Himalaya, per commemorare il “passaggio all’altra riva” di Henri Le Saux-Abhishiktananda)

“Lo Spirito soffia dove vuole. Chiama dall’interno e dall’esterno. Sia nel deserto o nella giungla, che nel mondo, il maggior pericolo consiste nel fissare la propria attenzione su se stessi. Per chi ha scoperto il proprio vero Sé non c’è più né foresta, né citta’, né abiti né nudità, né fare né non-fare. Colui che è attraversato dalla libertà dello Spirito non interferisce con l’opera dello Spirito, che usa egualmente il suo silenzio e le sue parole, la sua solitudine e la sua presenza nella società”.

(Abhishiktananda- The Further Shore [ L’Altra Riva], p.16 )